育児に関する3つの休暇

-

【5分で納得コラム】今回のテーマは「育児に関する3つの休暇」についてです。

育児に関する3つの休暇

1. 育児介護休業法の改正

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、育児介護休業法が改正され、2025年4月1日から施行されました。なお、一部については2025年10月1日から施行されます。

2025年10月1日から施行される改正内容のひとつに、育児期の柔軟な働き方を実現するため、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する措置を講ずることが義務化されるものがあります。具体的には、次の5つの措置の中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。なお、労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。- ・始業時刻等の変更(フレックスタイム制又は時差出勤の制度)

- ・テレワーク等

- ・保育施設の設置運営等

- ・養育両立支援休暇の付与

- ・短時間勤務制度

この措置のひとつに「養育両立支援休暇」がありますが、育児に関する休暇にはこの他に「子の看護等休暇」と「育児目的休暇」があります。

2. 3つの休暇

育児に関する3つの休暇について、導入義務、取得理由、子の対象年齢及び日数をまとめると、下表のとおりです。

休暇名 導入義務 取得理由 子の対象年齢 日数 子の看護等休暇 義務 ・子の病気・けが

・子の予防接種・健康診断

・感染症に伴う学級閉鎖等

・入園(入学)式、卒園式小学校3年生まで 年5日

子が2人以上の場合は

年10日育児目的休暇 努力義務 育児に関する目的のため 小学校就学前まで -

(定めなし)養育両立支援休暇 選択的

措置義務子を養育する労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするため 3歳以上小学校就学前まで 年10日 子の看護等休暇は、2025年4月1日から施行された改正により、取得理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が追加されましたが、3つの休暇の中ではその範囲が最も狭くなっています。一方、養育両立支援休暇はその範囲が最も広く、就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に委ねられることとなります。

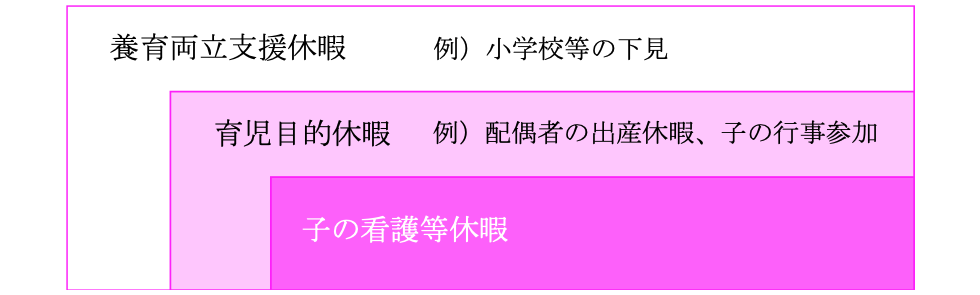

なお、3つの休暇の取得理由の範囲のイメージは、以下のとおりです。

3. 養育両立支援休暇

「養育両立支援休暇」は、1⽇の所定労働時間を変更することなく利⽤でき、かつ1年間に10日以上の日数について、時間単位での利⽤をすることができるものとしなければなりません。

なお、例えば、6ヵ月で5日、1ヵ月で1日のように1年以内の一定期間に区分して日数を設定することも可能で、この場合でも1年でみたときに計10日以上の休暇が確保されていれば差し支えないと解されています。

また、養育両立支援休暇を有給とすることまでは求められておりませんので、無給でも差し支えありません。なお、この点は、子の看護等休暇及び育児目的休暇も同様です。

執筆陣紹介

- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

-

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

-

≪岩楯めぐみ氏の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。